专注细胞领域,昂立科技潮头

致力于细胞生命产业的功能布局和上下游产业链的建设,逐步形成细胞专业存储、生物医药研发、

临床实验和转化的产业支撑平台

请输入要搜索的内容

骨关节炎患者的福音 | 间充质干细胞有效缓解骨关节炎!

发布时间:2022-05-30

浏览次数:859次

话说“人老腿先衰”,到了一定岁数之后,大多数人会不止一次地出现关节疼痛,尤其是下肢的膝关节、髋关节较为常见。在除去外伤、劳损、感染、肿瘤等原因后,最常见导致中老年人关节疼痛的罪魁祸首就是“骨关节炎”。

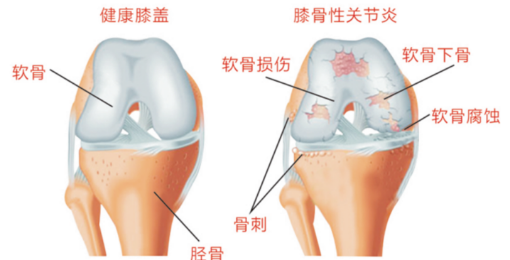

骨关节炎(osteoarthritis, OA),俗称“骨质增生”或“骨刺”,是一种以关节软骨的变性、破坏及骨质增生为特征的退行性病变。轻者可表现为关节疼痛、膝关节活动障碍,重者可导致关节畸形和患者残疾。因此,也有一种说法把骨关节炎被称为“不死的癌症”,给患者的工作、生活都造成极大的负面影响。

尽管此病在老年人中较为常见,但临床上常见的软骨损伤是运动创伤,多发于年轻人,而软骨退变则多发于老年人。关节的软骨组织不能自动修复,损伤的软骨若不及时治疗,将蔓延影响周围的正常软骨组织,再加上不断受力和磨损,最后将演变成骨关节炎。

而面对如此常见的疾病,临床上却没有可以“根治”的方法。目前的主要治疗目标,只能控制骨关节炎引起的疼痛,延缓疾病的发展,矫正畸形,改善或恢复关节功能,力求改善患者的生活质量。

常规的治疗方式

1

口服药物控制病情。

2

局部关节注射糖皮质激素。

3

理疗或者直接进行关节置换手术等。

随着干细胞生物工程研究应用的深入探索,通过干细胞来修复与逆转骨关节炎,越来越被认为是一种极具前景的治疗方式。

间充质干细胞治疗骨关节炎

近年来,随着再生医学的不断发展,干细胞疗法开始走入大众视野并得到了医学界的高度认可,其中,间充质干细胞(mesenchymal stem cell,MSC),一种能够治疗多种系统疾病的“实用型干细胞”,作为骨关节炎的新疗法开始进入临床试验,受到广泛关注。

间充质干细胞是一种多能干细胞,它具有干细胞的所有共性,即自我更新和多向分化能力,不仅有助于组织修复,而且还具有免疫调节和抗炎作用,已经被广泛用于各种疾病治疗。

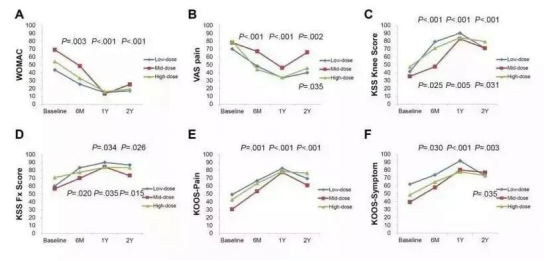

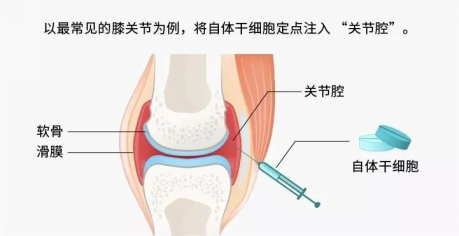

韩国的一项应用间充质干细胞治疗膝关节的临床案例,历时2年时间验证了干细胞用于骨关节炎的安全有效性,18例膝关节炎患者症状得到缓解,且无不良反应。

实验室显示,中低剂量组(细胞量:1.0 x 10^7, 5.0 x 10^7)的临床改善在1年后趋于退化,只有高剂量组(细胞量:1.0 x 10^8)在2年内的临床改善有统计学意义。本次研究再次说明:临床结果与注射的间充质干细胞数量密切相关。

这项研究的另一个重要发现是关节腔注射间充质干细胞后,关节软骨持续再生的临床及结构证据。而此前缺乏反映相关治疗效果持续性的研究结果。

间充质干细胞治疗骨关节炎

作用机制

1

间充质干细胞具有分化为成软骨的特性

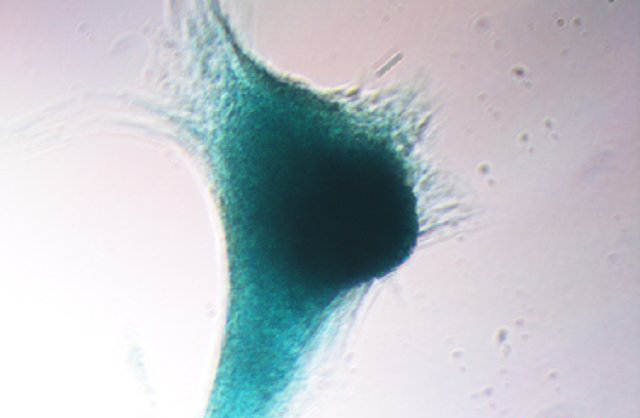

间充质干细胞具有自我分化的功能,在骨关节炎的软骨修复中,间充质干细胞用于向软骨细胞分化的潜能,可以向受损的软组织发生迁移,进而分化成软骨细胞来修复缺损的软骨。

2

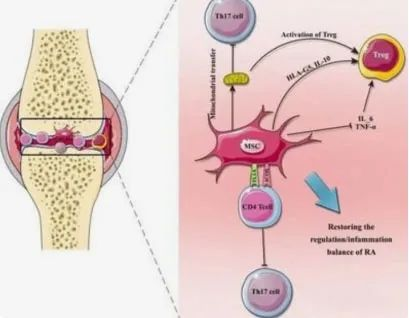

间充质干细胞具有抗炎和免疫调节作用

间充质干细胞不仅能够在结构上促进软骨损伤修复,还拥有高效的免疫调节及抗炎效果,已有研究证实间充质干细胞具有免疫调节性质,并通过调节先天和适应性免疫系统实现其作用。

间充质干细胞还通过调节T、B淋巴细胞的功能状态来调节机体适应性免疫系统。因此,间充质干细胞可能通过多种途径调节机体免疫系统以克服骨关节炎滑膜炎症及促进软骨修复。

此外,干细胞还能分泌多种酶和营养因子参与旁分泌过程,其中包括生长因子、细胞因子、趋化因子等,发挥抗凋亡、抗纤维化、抗氧化、抗炎、促进新生血管生成等作用。

目前,关于间充质干细胞治疗骨关节炎的大量临床研究数据已经证实,干细胞疗法干预膝关节炎是安全和有效的。干细胞疗法被广泛应用于治疗诸如肌腱发炎、肌肉劳损、椎间盘退行性疾病甚至骨折等损伤。据统计,接受干细胞治疗的运动员比接受常规治疗的运动员恢复时间要快得多,如C罗、科比、泰格·伍兹等运动员都接受过干细胞治疗,这也是他们重返职业生涯巅峰的关键原因。

现在,随着再生医学的发展,干细胞疗法已经不仅局限于关节炎疾病,更在疑难性、难治性疾病方面有很好的治疗前景,也在干细胞用于改善身体和心理表现、延缓衰老等多方面有更深入的研究,相信干细胞的发展一定会带给我们更多益处。

参考资料:

Intra-articular Injection of Mesenchymal Stem Cells for the Treatment of Osteoarthritis of the Knee: A 2-Year Follow-up Study